报导;何秀葶

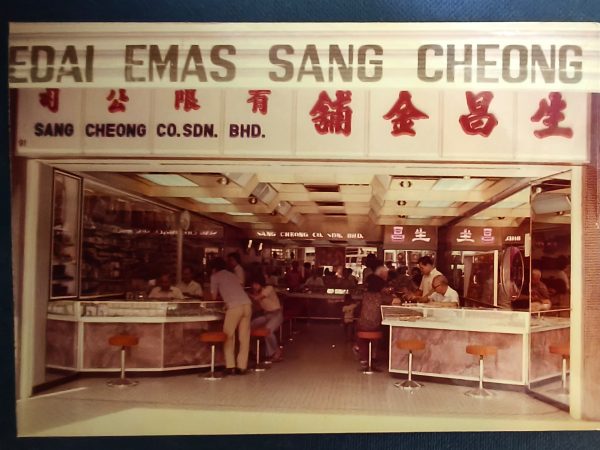

(文冬18日讯)拥有逾百年历史的生昌金铺,自1915年创立以来,已走过110个年头,至今仍在文冬坚守经营黄金与锺表生意,成为当地最具代表性的老字号之一。

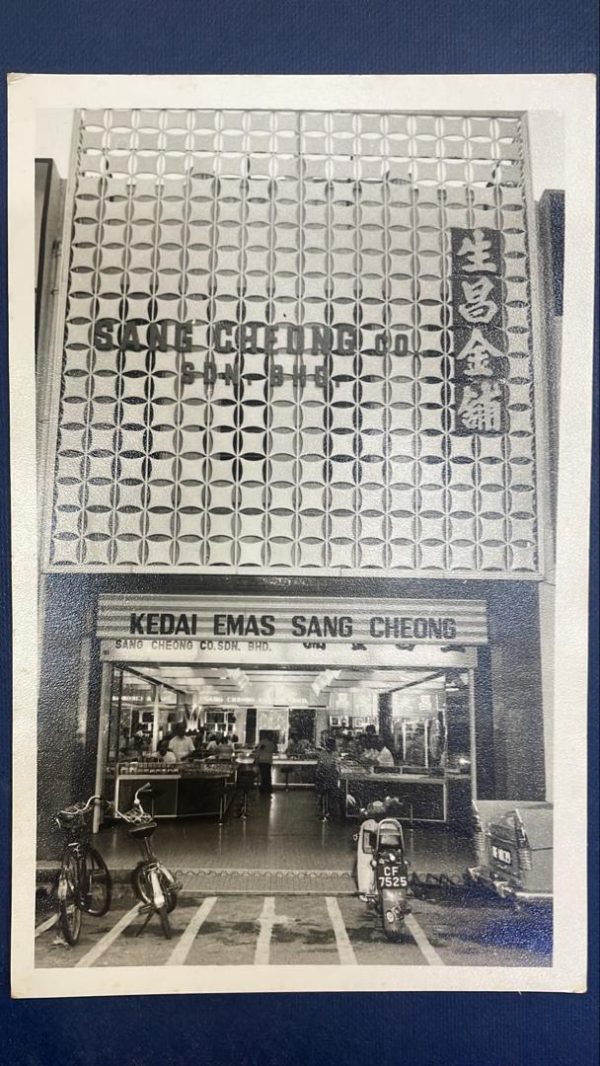

生昌金铺位于辛炳街91号,店门口印刻著金黄色的“生昌金铺有限公司”字眼。

91号店原是孙中山早年发动革命时,在文冬设立的同盟会会所,后来转为中华商会会所。1915年,中华商会将该店面租予生昌。

直到1975年,生昌以位于辛炳街87号的地产与中华商会交换产业,从此91号店铺正式归属生昌。

据了解,生昌金铺由已故创办人崔俭才与张遂如、庞慰浓三人合伙创立,是当年“昌联”联号的金铺之一,其他包括吉隆坡光昌隆、巴生其昌、加影利昌隆等。

金铺业务在我国最早涵盖汇庄服务,生昌亦不例外,但随著银行体系逐渐健全,汇庄业务最终走入历史。

现年78岁的经理崔广祥受访时回忆,自己15岁便在父亲安排下进入生昌工作。

“我在生昌已有63年,从打杂做起,早年还协助处理汇庄事务,后来逐步升至经理,这也是生昌鼓励员工努力向上的传统文化。”

他指出,尽管我国是多元社会,但三大族群都有购买黄金的习惯,是生昌得以屹立不倒的关键之一。

“尽管目前国际金价波动,但黄金始终具备保值特性,所以无论何时买金都不会出错。”

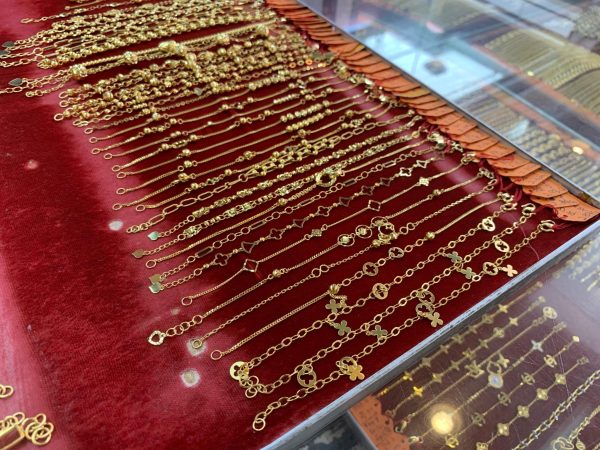

他补充,不同族群的顾客偏好各异,巫裔倾向选购粗大、光亮的饰品并会日常佩戴;印裔则偏爱繁复华丽的设计;华裔年轻人则追求新颖潮流款式。

“我们店内配有专属打金师傅,部分款式为独家设计,市面难以找到。”

崔广祥也说,店内金饰的设计风格随著时代演变不断更新,在婚嫁、婴儿满月等传统习俗影响下,依然有不少年轻一代购买金饰。

“许多顾客也会选择以旧换新,汰换过时款式。”

流行轻量化设计

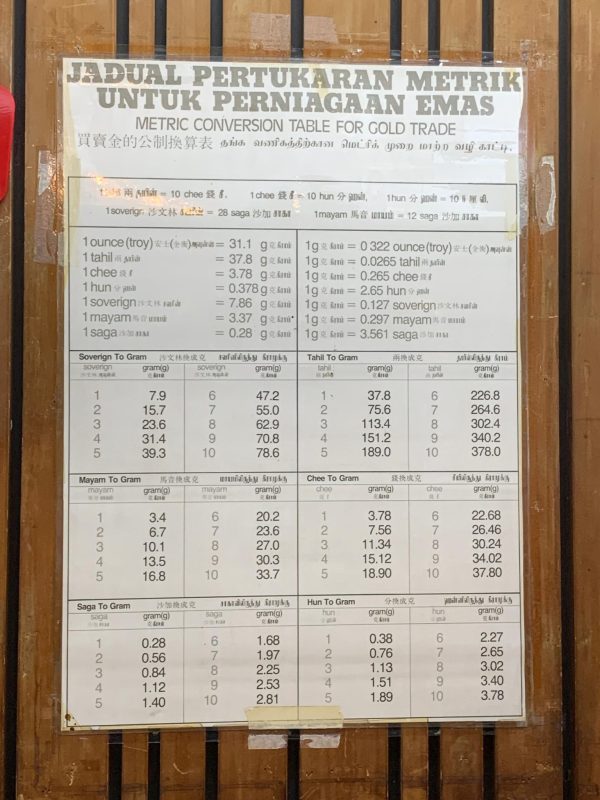

崔广祥指出,黄金称量单位从早年的“两”转为现今通用的“克”,主要受1999至2000年间新加坡市场规范影响而统一。

“早期还使用如‘沙文林’(Sovereign)、‘马音’(Mayam)、‘沙加’(Saga)等单位,但现今已少见。”

他笑言,过去金饰制作品质厚实,如今则不再追求“含金量高”,而是流行轻量化设计,有些饰品甚至仅重0.1克,主要看顾客的购买能力。

“现在买金,一般也要几百令吉起跳,现代的顾客在选购时更注重价格,会选择能力范围内的金饰。”

谈及生意模式,他坦言,向来顺其自然经营,不用过多的营销手法,而是靠长期以来在本地建立的信用和老顾客的支持。

遭劫后加强保安

崔广祥忆述,在文冬橡胶业最兴盛的年代,民众收入充裕,更使用“买金如买菜”来形容当时的盛况。

“1960至1980年代,是生昌最辉煌的时期。当时民众除了做工,没有过多娱乐,于是便把赚到的钱用来投资黄金,当时的金铺每天人满为患,应接不暇,直至近十多年来逐渐恢复平稳。”

“当时一两黄金仅需200令吉,如今则高达2万令吉或以上。”

提及往事,崔广祥也坦言,生昌开业以来,曾发生过一次劫案。

“1984年白天,一伙蒙面歹徒持枪行劫,当时我也在场,吓得躲进柜台底下,所幸最后无人伤亡。”

他说,事后店铺加强保安,包括安装警铃、配合警方巡逻等措施。